Hier wohnt Berlin – seit 125 Jahren

Was hat die U2 mit dem Märkischen Viertel zu tun? Viel mehr, als man auf den ersten Blick erahnt! Die GESOBAU hatte bei beiden ihre Hände im Spiel, als Tunnelbauerin für die U-Bahn und als Bauherrin der Großwohnsiedlung nämlich.

In den 125 Jahren ihres Bestehens hat sich die GESOBAU von ihren Ursprüngen im Eisenbahn- und Tiefbau zu einer modernen Wohnungsbaugesellschaft entwickelt, die für bezahlbaren Wohnraum steht und 100.000 Berliner*innen ein sicheres Zuhause gibt.

Die Geschichte der GESOBAU können Sie detailliert in unserer Chronik weiter unten nachlesen.

Das ist die GESOBAU

Chronik eines Berliner Unternehmens

-

Gründungszeit

-

Für Berlin – schon immer

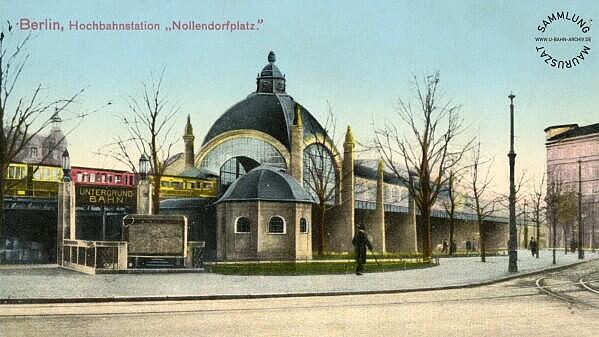

Zwischen 1871 und 1900 steigt die Zahl der Einwohner*innen Berlins von 900.000 auf 2,7 Millionen. Die Hauptstadt des Kaiserreichs wird bald Europas größter Industriestandort. 1882 eröffnet die erste Strecke der Berliner Stadtbahn.Unter den vielen privaten Unternehmen, die sich am Eisenbahngeschäft der Hauptstadt beteiligen, findet sich auch die Firma Marcks & Balke. Teilhaber Philipp Balke finanziert seit den 1870er Jahren den Bau und Betrieb von Pferde-Straßenbahnen in Mainz, Kassel und Erfurt.

U-Bahn-Archiv

Kolorierte Postkartenansicht des U-Bahnhofs Nollendorfplatz aus dem Jahr 1915.

-

25. Mai 1900

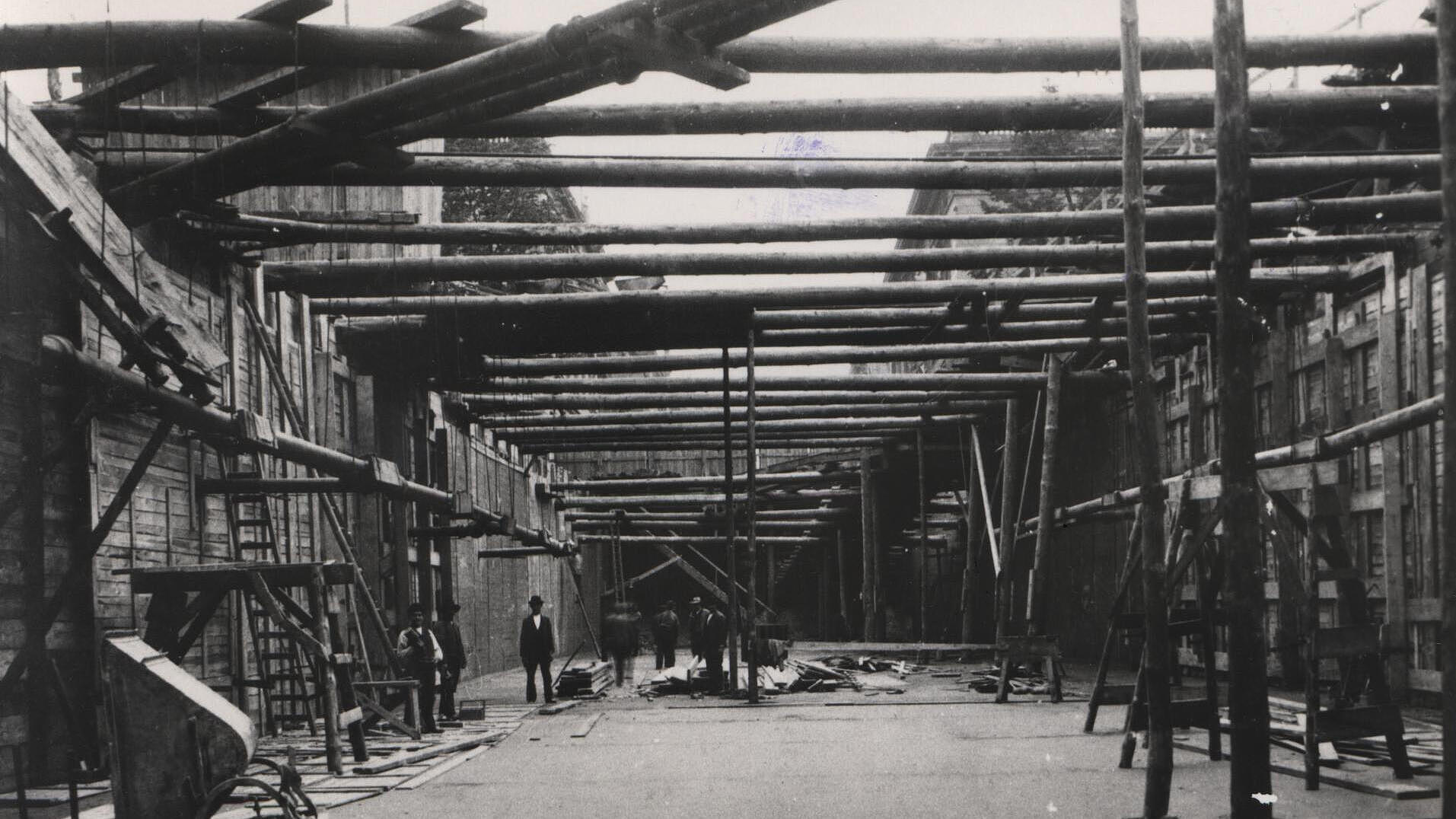

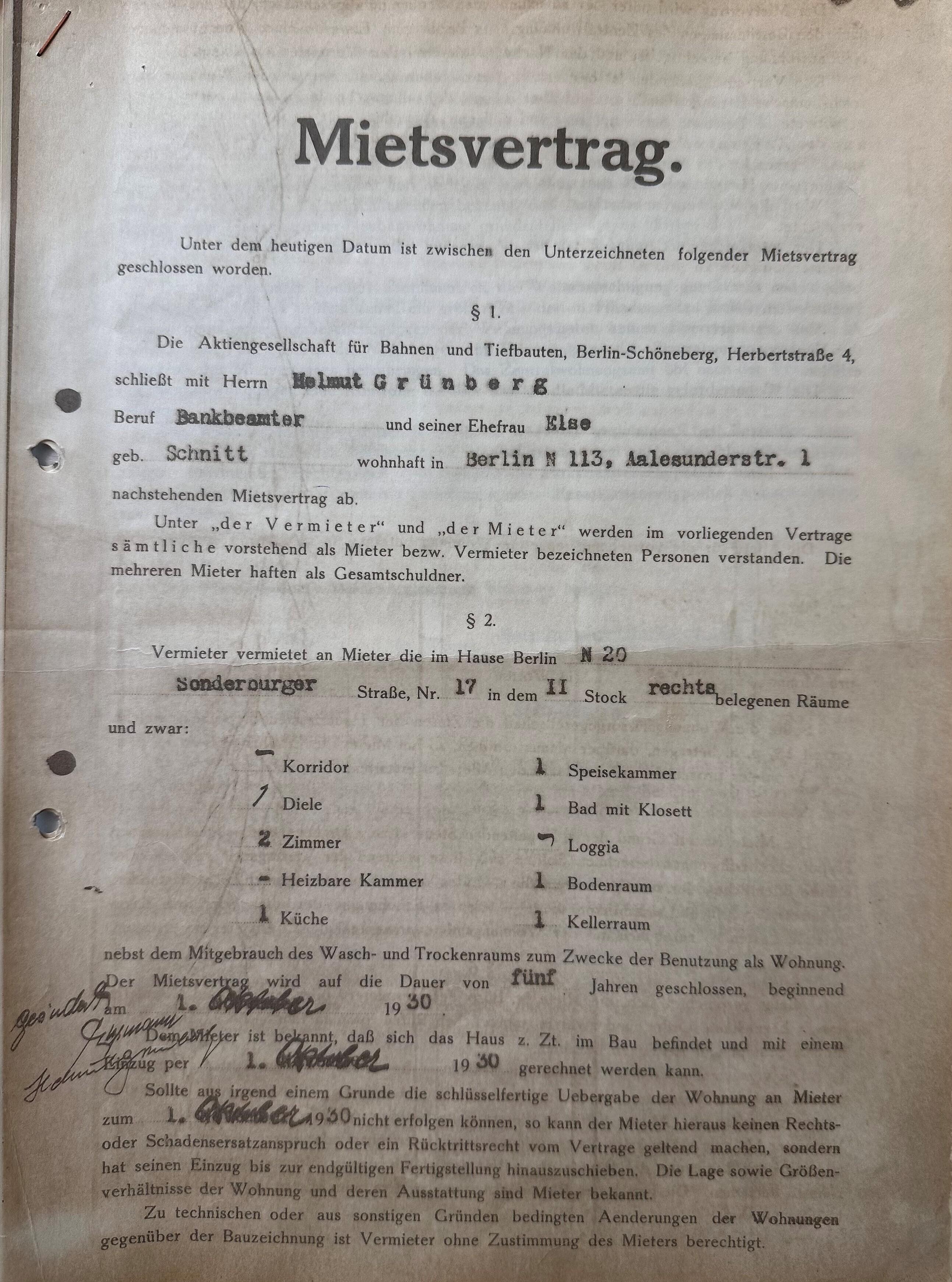

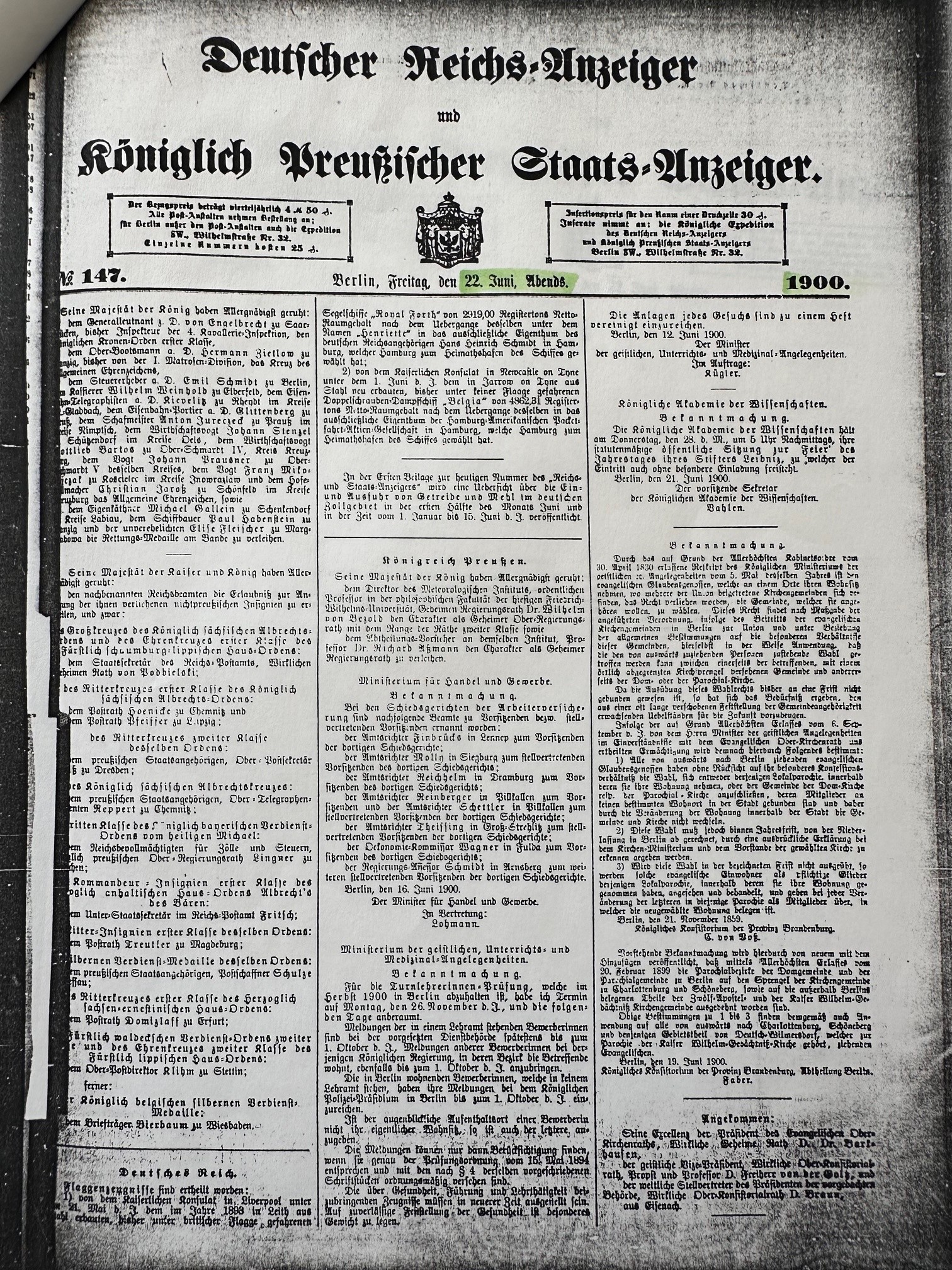

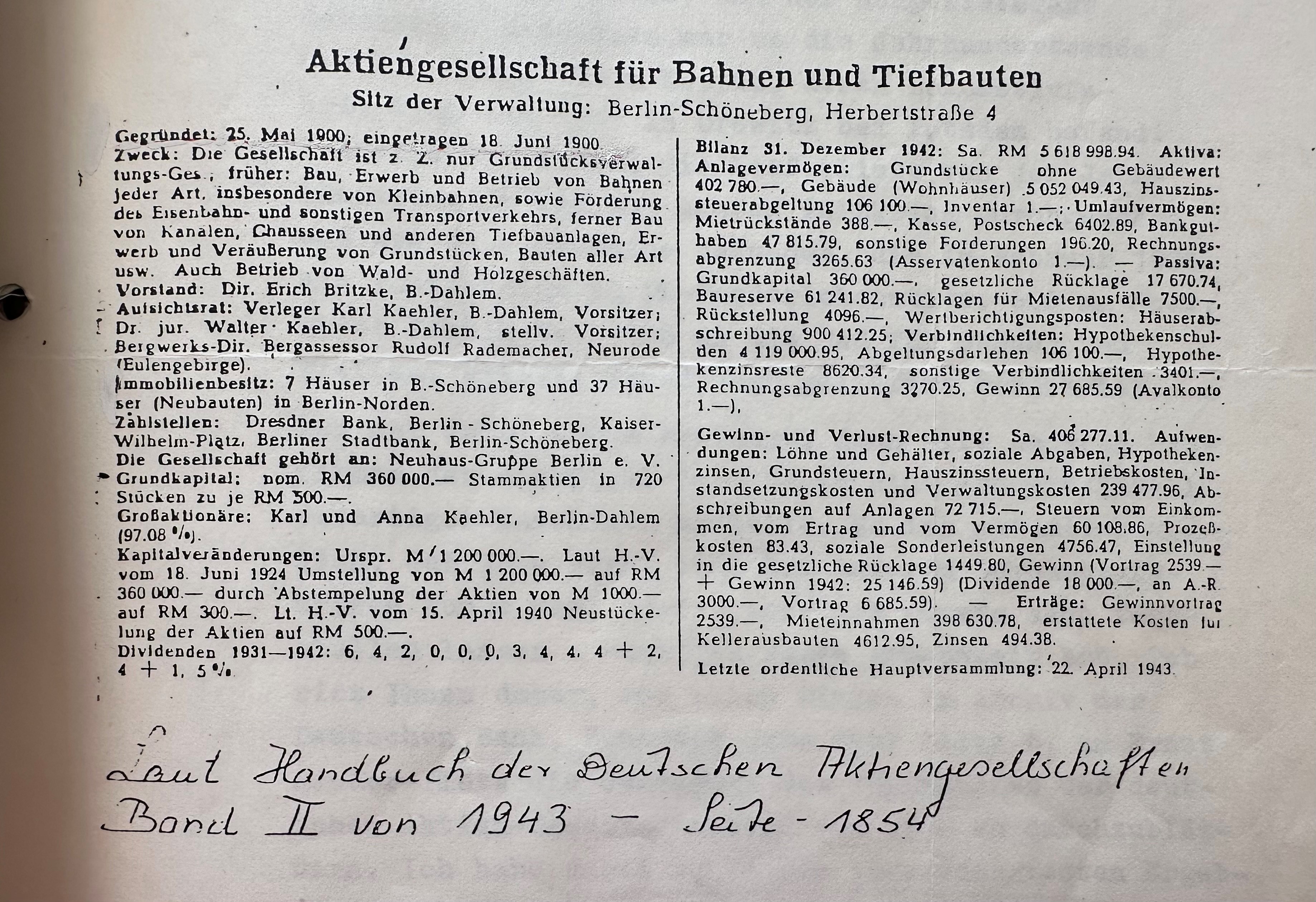

Philipp Balke gründet die Aktiengesellschaft für Bahnen und Tiefbauten. In das junge Unternehmen bringt er seine Kenntnisse über den Bau von Eisenbahnstrecken ein. Am 18. Juni 1900 erfolgt der Eintrag ins Handelsregister:„Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, Erwerb und Betrieb von Bahnen jeder Art, insbesondere von Kleinbahnen, sowie die Förderung des Eisenbahnverkehrs, ferner der Bau von Kanälen, Chausseen und anderer Tiefbau-Anlagen.“

Das Grundkapital der Aktiengesellschaft beträgt 1.200.000 Mark. Die Gründer der Gesellschaft sind Philipp Barke, Fabrikbesitzer Oskar Kaiser, Bankier Rudolf Keil, Kaufmann Karl Kaehler und Oberingenieur Friedrich Hirt zu Gross-Lichterfelde.

Der Aktiengesellschaft gehören zu diesem Zeitpunkt rund 300 Wohnungen in 30 Häusern im Wedding, in Schöneberg und im Grunewald.

Auszug aus dem Handelsregister 1900: "In Abtheilung B. des hiesigen Handelsregisters ist am 18. Juni 1900 die Aktien-Gesellschaft in Firma: Aktiengesellschaft für Bahnen und Tiefbauten mit dem Sitze zu Berlin eingetragen worden."

-

1902

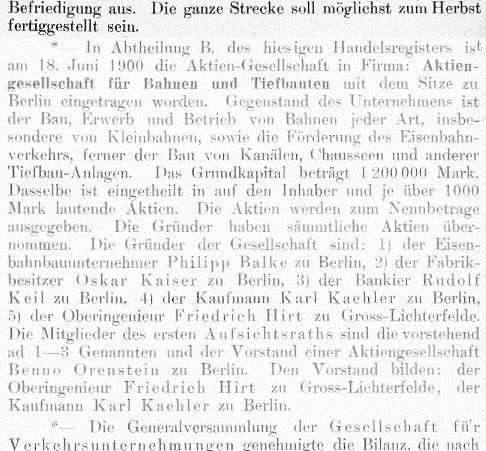

baut die junge Aktiengesellschaft den Tunnel für die erste U-Bahnlinie der Stadt zwischen Nollendorfplatz und Zoologischer Garten. Daneben ist das Unternehmen u.a. am Bau des Eisenbahnnetzes in Elsaß-Lothringen und des Bahnhofs von Metz beteiligt.

1905/1906

Die Firma verkalkuliert sich beim Bau des Failly-Eisenbahntunnels auf der zweigleisigen Strecke Metz-Vigny-Anzelingen und steht kurz vor dem Ruin. Firmengründer Balke wendet das Aus ab, indem er zur Deckung der enorm gestiegenen Kosten seine Aktien in Höhe von 600.000 Reichsmark unentgeltlich zur Verfügung stellt.

1922/1923

Die steigende wirtschaftliche Depression trifft auch die Aktiengesellschaft. Das Unternehmen verlagert seine Aktivitäten auf den Kleinwohnungsbau und die Vermietung von Wohnungen. Es erwirbt sieben Altbauten in Schöneberg und beginnt mit deren Instandsetzung. Im Berliner Norden übernimmt sie die Bauherrenschaft für 37 Mietshäuser.

BVG Archiv

Die Schwarz-Weiß-Aufnahme aus dem BVG-Archiv zeigt einen im Bau befindlichen U-Bahn-Tunnel.

-

1930er Jahre

Die Aktiengesellschaft beschäftigt fünf Angestellte und sieben Portiers. 1932 ist die Wandlung vom ehemaligen Eisenbahn- zum Immobilienunternehmen abgeschlossen: Die Firma teilt mit, dass man sich ab sofort ausschließlich um die Grundstücksverwaltung kümmere.Der Bestand des Unternehmens beläuft sich auf 44 Mietshäuser mit rund 500 Wohnungen und 4.200 m² unbebautes Land. Die Vermietungsquote liegt bei 98 bis 100 Prozent.

Die von der Reichsregierung erlassenen Notverordnungen führen zum Zusammenbruch der öffentlichen Wohnungsbau-finanzierung. Die Gesellschaft stellt ihre Bautätigkeit ein. Gründungsmitglied Karl Kaehler erhält die Firma während des Nationalsozialismus am Leben, ohne sich an den verbrecherischen Machenschaften der Nazis zu beteiligen.

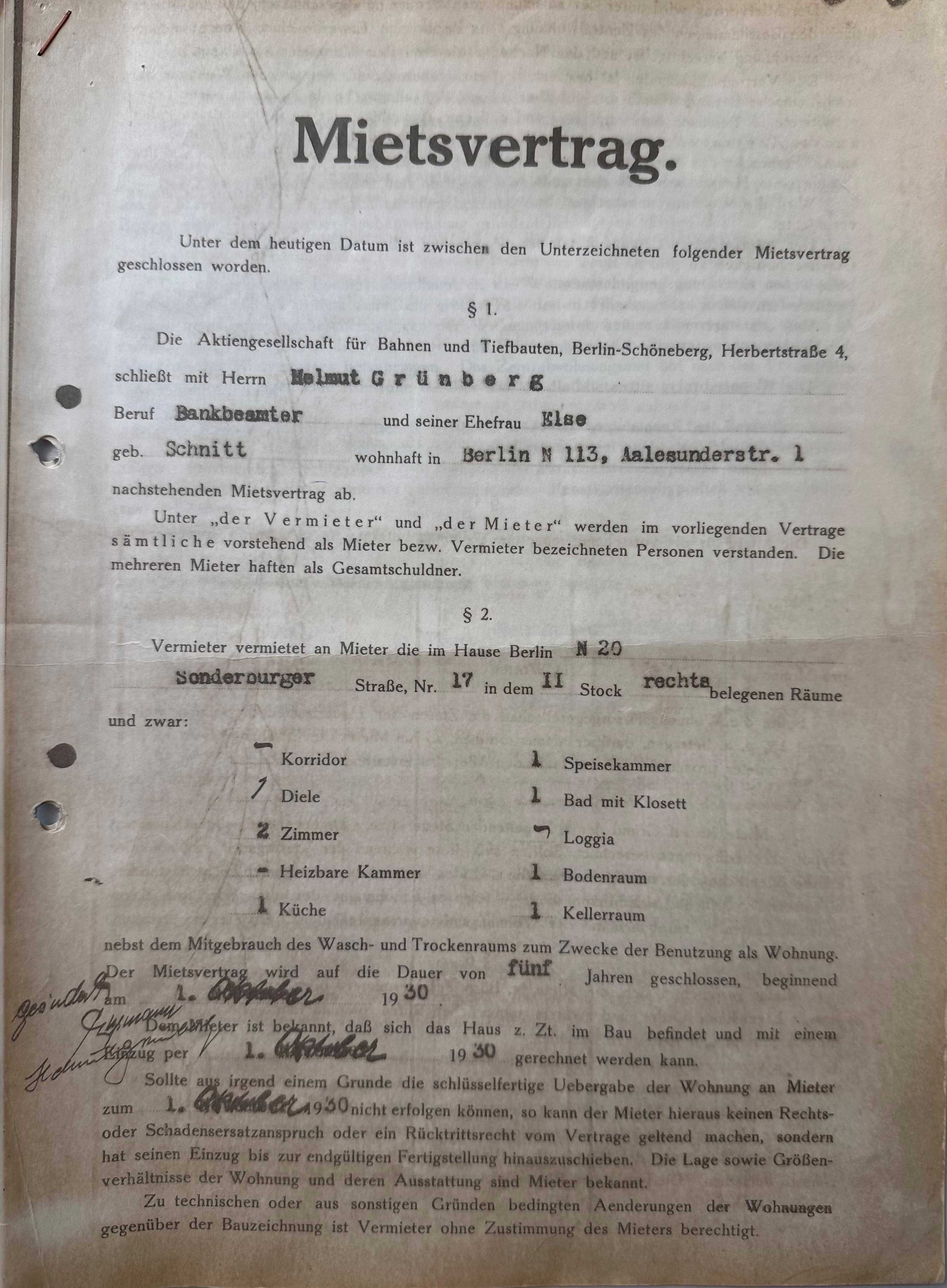

Mietvertrag aus 1930 für das Ehepaar Grünberg, das zum 1. Oktober 1930 das neu gebaute Haus in der Sonderburger Straße 17 in Gesundbrunnen bezieht. Für 2 Zimmer, Küche, Speisekammer, Bad (mit WC), Boden- und Kellerraum bezahlte das Ehepaar damals 80 Reichsmark im Monat.

-

-

Nachkriegszeit

-

Mitte 1948

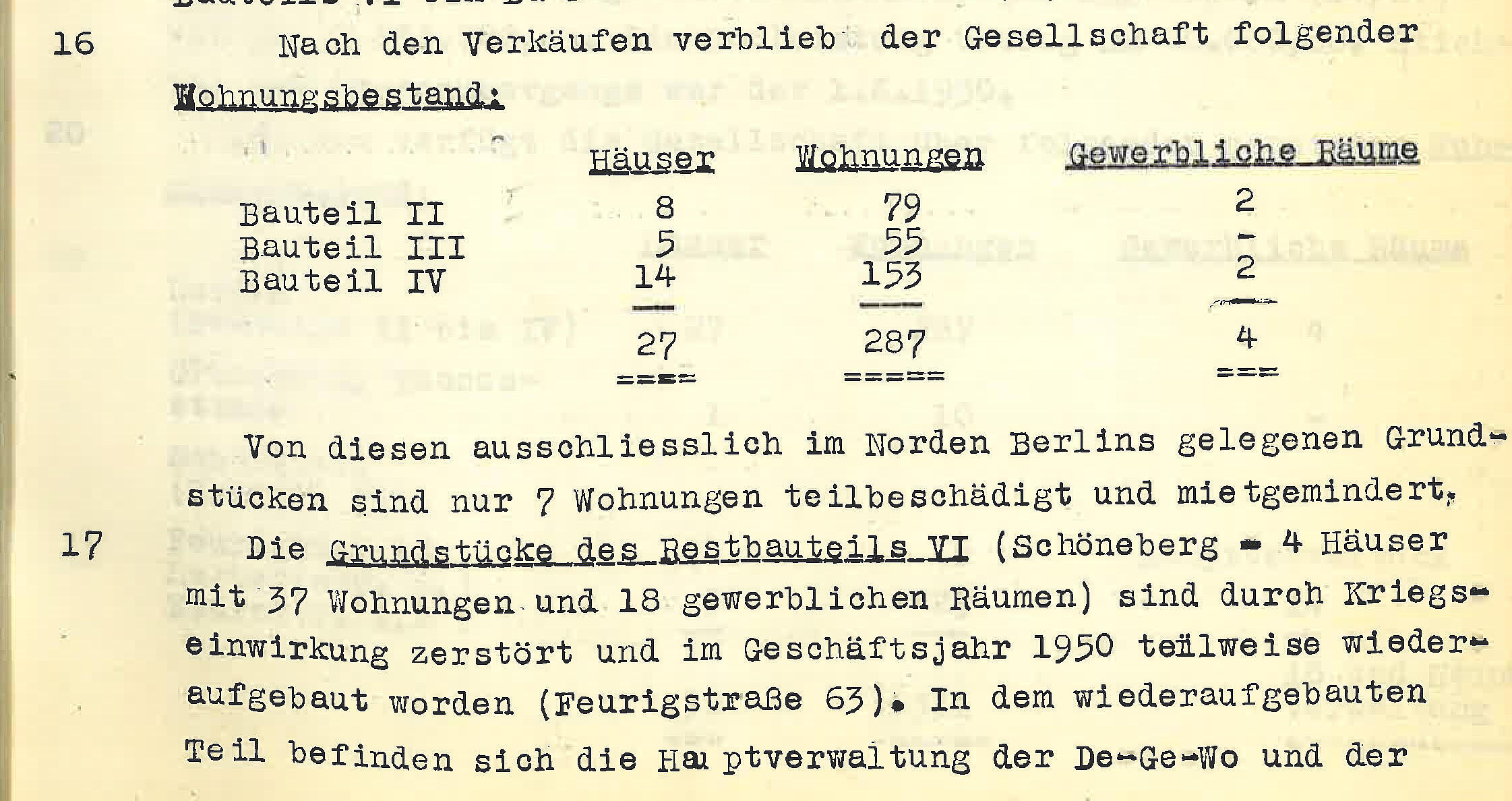

befinden sich 27 Wohnhäuser mit insgesamt 287 Wohnungen und vier Gewerberäumen im Besitz der Gesellschaft. Die Wohnhäuser in Schöneberg wurden im Krieg zerstört.

1949

Die Deutsche Gesellschaft zur Förderung des Wohnungsbaus gemeinnützige Aktiengesellschaft (DeGeWo) erwirbt das Grundkapital der Aktiengesellschaft für Bahnen und Tiefbauten. Das Aktienkapital beträgt 360.000 DM.

Auszug aus dem Prüfbericht der Gesellschaft 1948: Die wirtschaftliche Grundlage der Aktiengesellschaft nach den Kriegsjahren.

-

25. Mai 1949

Die Aktiengesellschaft für Bahnen und Tiefbauten wird als gemeinnütziges Wohnungsunternehmen anerkannt und in Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau gemeinnützige Aktiengesellschaft (GeSoBau) umfirmiert. Als Tochterunternehmen der DeGeWo nimmt sie den Wohnungsbau wieder auf. Zu dieser Zeit gehören der Gesellschaft rund 300 Wohnungen in 30 Häusern im Wedding, in Schöneberg und in Grunewald.1952

Die Grundstücke der GeSoBau, die sich im sowjetischen Sektor der Stadt befinden, werden durch Löschung in den Grundbüchern enteignet. Das Unternehmen verliert die Verfügungsgewalt über ihre im Norden Berlins befindlichen Wohneinheiten.

Die Umfirmierung und die Anerkennung der GeSoBau als gemeinnütziges Wohnungsunternehmen erfolgt am 25. Mai 1949.

-

1958

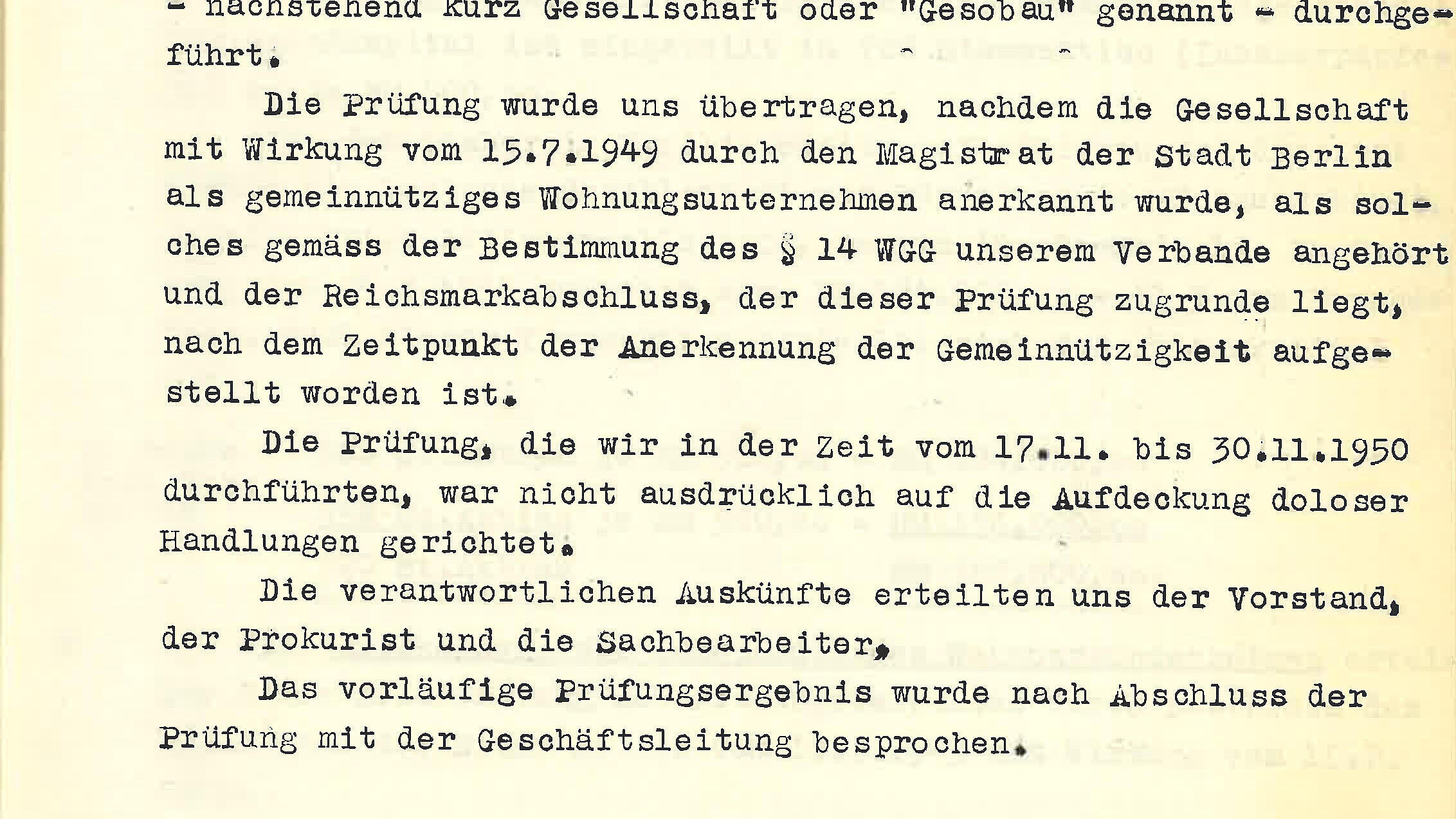

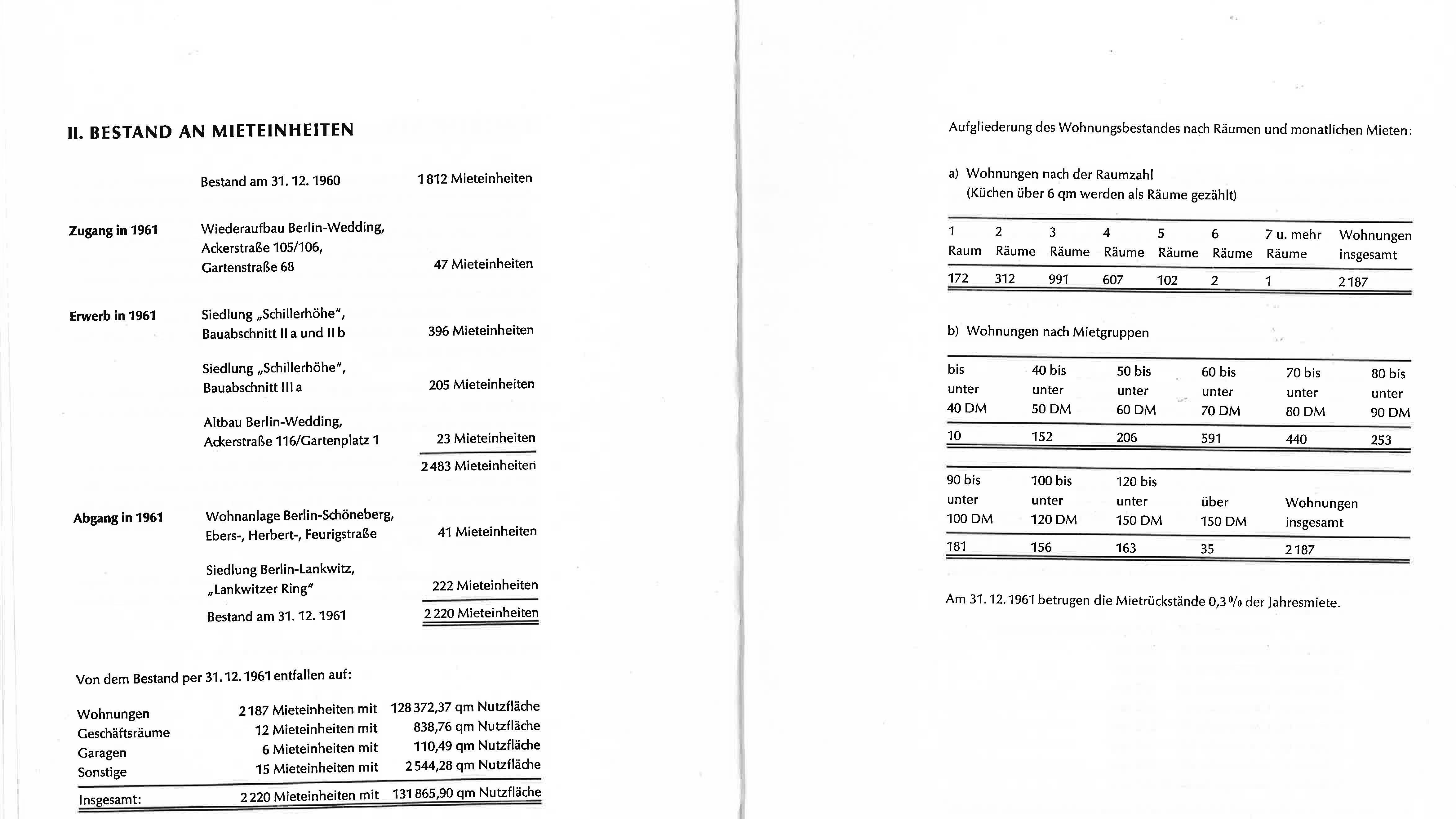

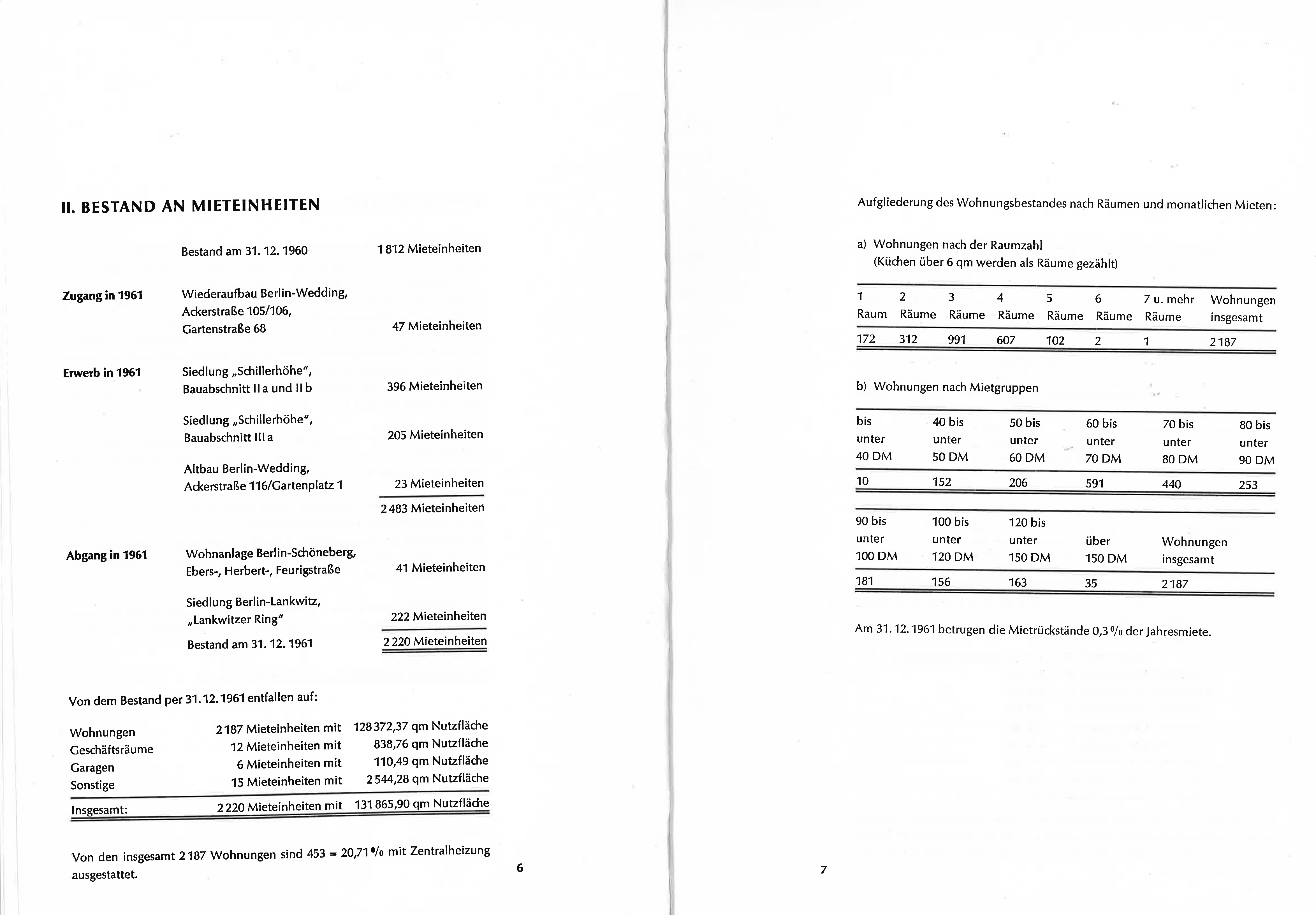

Der Wohnungsbestand der GeSoBau vergrößert sich mit dem Erwerb mehrerer Wohnhäuser in der Weddinger Schillerhöhe um ein Vielfaches. Gebaut wurde die Siedlung mit über 2.000 Wohnungen zwischen 1955 und 1961 durch die DeGeWo. Bis 1961 erhöht sich der Wohnungsbestand der GeSoBau von 349 auf 2.187 Wohnungen.Auszug aus dem Geschäftsbericht 1961: Der GeSoBau gehören 2.187 Wohnungen - knapp 21 Prozent sind mit Zentralheizung ausgestattet.

-

-

Das Märkische Viertel entsteht

-

Von der Laubenkolonie zur Kleinstadt

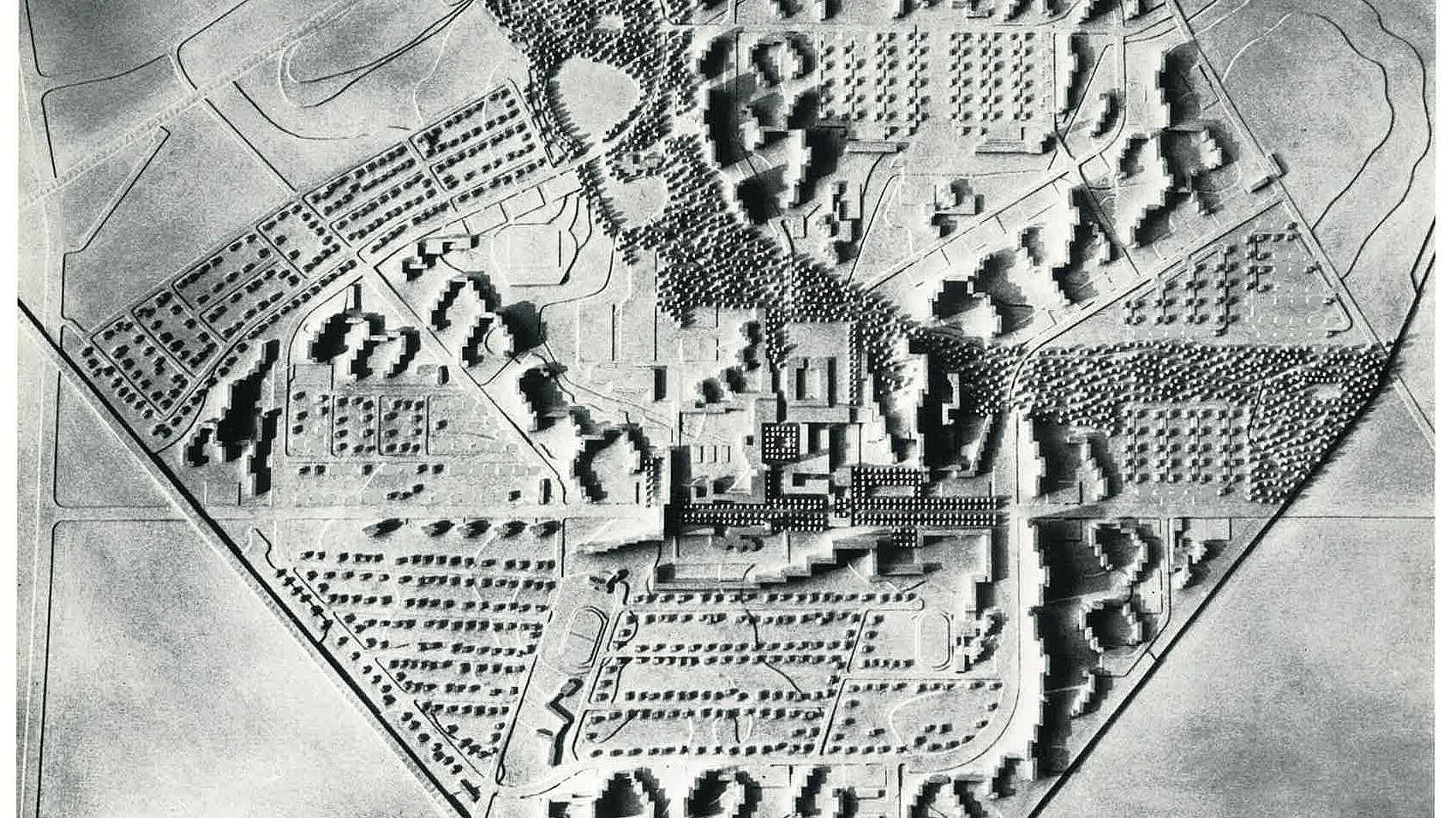

In der zweiten Hälfte der 50er Jahre leben auf den rund 3.000 Parzellen der ehemaligen Kleingartenkolonie in Wittenau etwa 12.000 Menschen in teilweise katastrophalen hygienischen Verhältnissen. Nur Teile der Lauben hatten einen Wasseranschluss, Kanalisation existierte überhaupt nicht – steigende Wurm- und Tuberkuloseerkrankungen waren die Folge. Zu Beginn der 60er Jahre gilt das Areal als größtes Notstandsgebiet West-Berlins.Mit 1.814 Mieteinheiten, 26 Beschäftigten und einem Grundkapital von 3,2 Mio. DM ist die GeSoBau zu jener Zeit die kleinste unter den städtischen Berliner Wohnungsbaugesellschaften. Mit dem Erwerb eines ersten Grundstücks in Wittenau zeigt das Unternehmen erste Präsenz im Bezirk Reinickendorf.

Modellfoto des Märkischen Viertels

-

1962

Die GeSoBau wird als Sanierungsträger des neu getauften Märkischen Viertels beauftragt – unter dem Stichwort Urbanisierung sollte hier eines der ambitioniertesten Wohnungsbauprojekte in ganz Deutschland umgesetzt werden. -

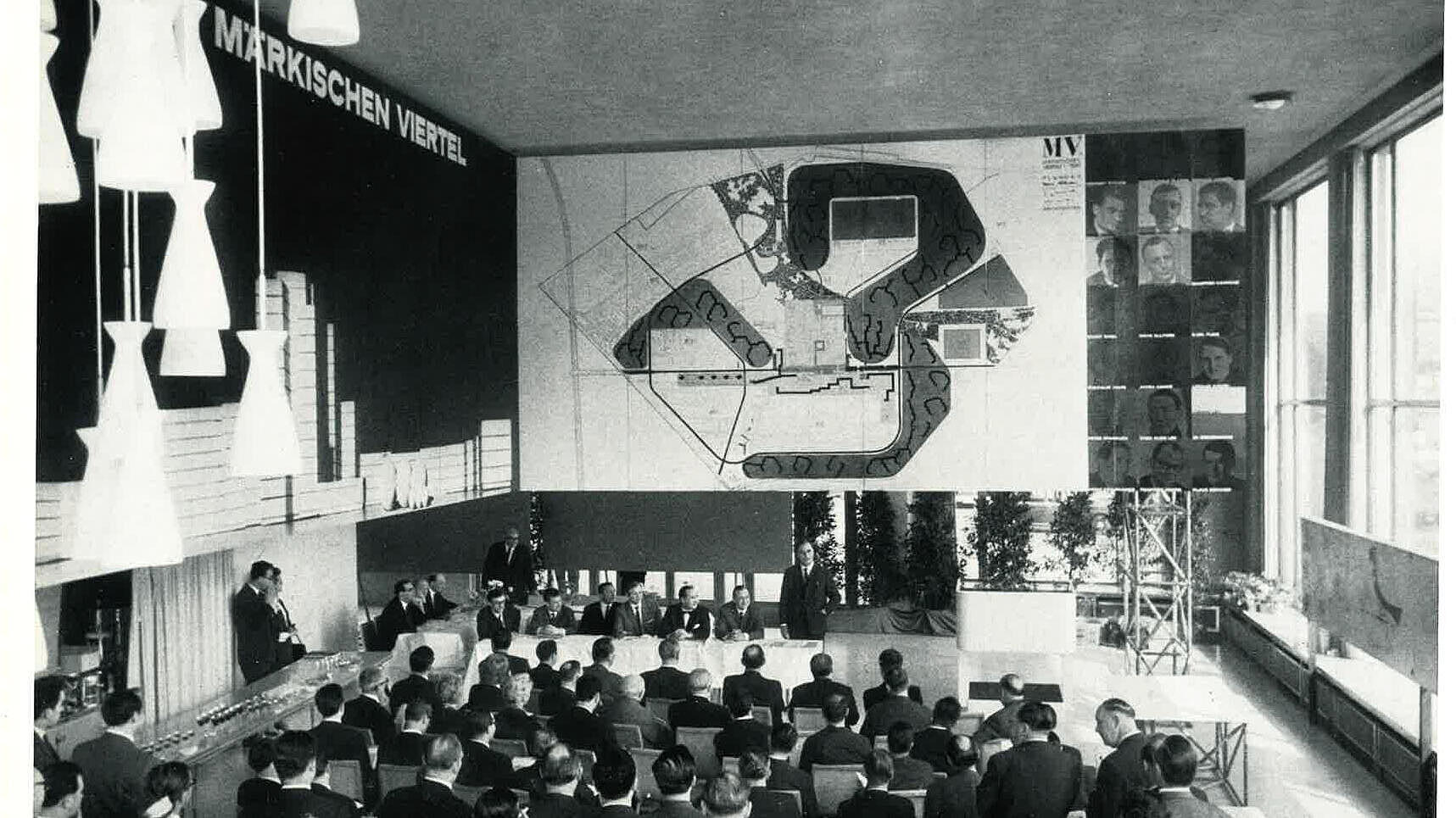

29. März 1963

Auf einer Pressekonferenz im Rathaus Reinickendorf wird die Öffentlichkeit erstmals über das Bauvorhaben „Märkisches Viertel“ informiert.Rolf Schwedler, Senator für Bau- und Wohnungswesen in West-Berlin, stellt am 29. März 1963 das Projekt "Märkisches Viertel" auf einer Pressekonferenz vor.

-

1. Juli 1963

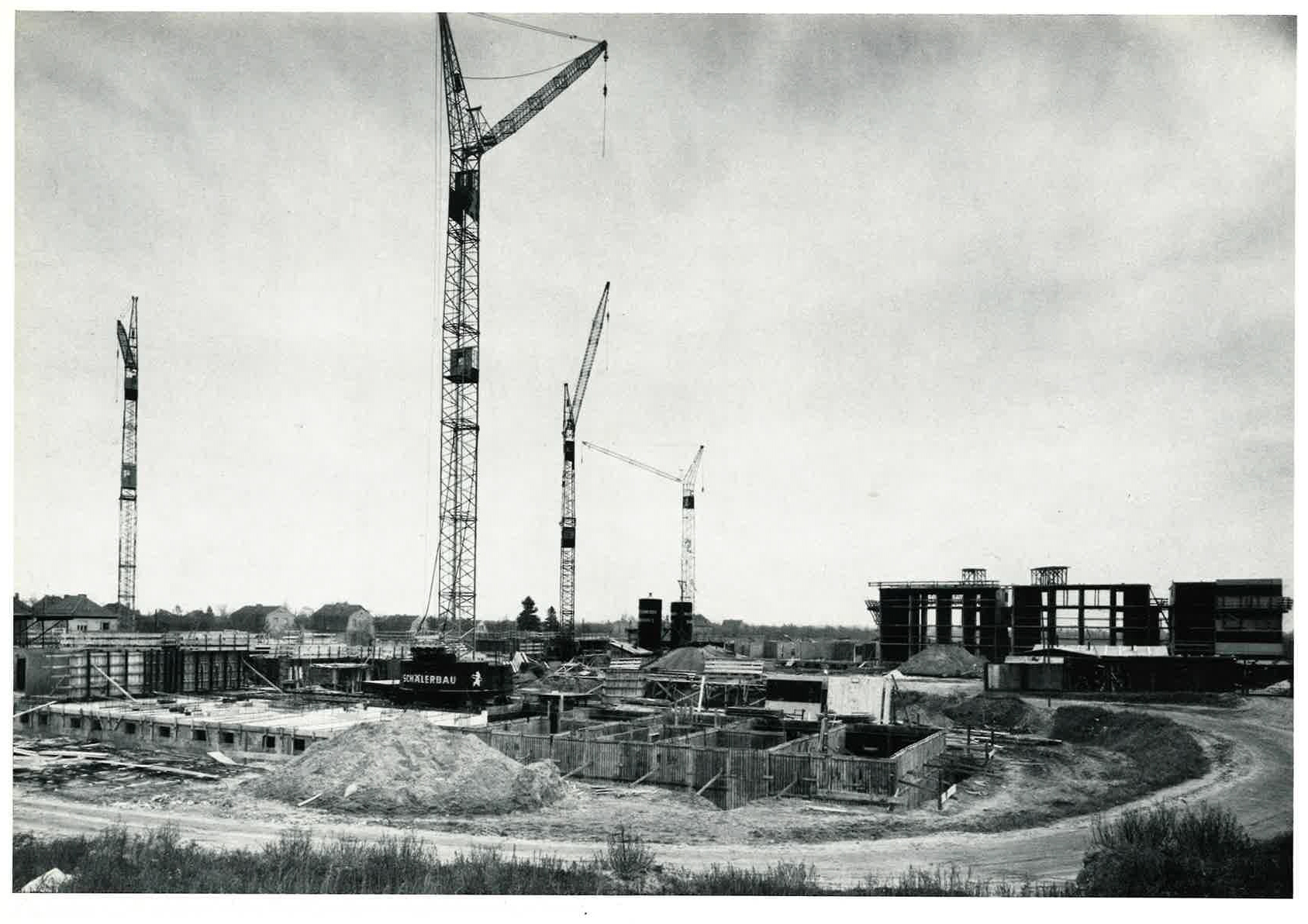

Grundsteinlegung für das Märkische Viertel. Man rechnet mit einer Bauzeit von fünf Jahren und Baukosten von etwa einer halben Milliarde Mark. Die Bauarbeiten im Viertel ziehen sich bis 1974 und die Kosten für den reinen Wohnungsbau überschreiten die Milliardengrenze. Trotzdem schreibt der neue Ortsteil Geschichte: Auf einem 385 Hektar großen Areal war nach den Plänen von 35 internationalen Architekt*innen ein Quartier mit knapp 17.000 Wohnungen für rund 40.000 Menschen entstanden, 15.043 Wohnungen davon bewirtschaftet die GeSoBau.Anfangs existiert in der Großsiedlung kaum Infrastruktur für die Neumieter*innen.

-

1971

Die GeSoBau erwirbt am 29. September die Geschäftsanteile der Borsig-Wohnungen GmbH. Am 21. Dezember übernimmt sie die Verwaltung des Treuhandvermögen Wedding mit ca. 2.000 Wohnungen.

-

-

Wandlung

-

1980er Jahre

Die GeSoBau wandelt sich vom Wohnungsverwalter zum Betreuer für seine Mieter*innen. „Grün statt Beton“ – auf Initiative von Vorstand Dr. Rolf Brüning beginnt die GeSoBau mit einer Sanierung des Märkischen Viertels, um den Ruf der Siedlung zu verbessern: Fassaden werden saniert und erhalten eine freundliche Farbgebung, Hauseingänge werden einladend gestaltet, Spielplätze erweitert und Höfe begrünt.In den 80er Jahren werden u.a. einladende Hauseingänge gebaut.

-

14. Juli 1980

Das Land Berlin erwirbt die Anteile der GeSoBau von der DeGeWo für 4.170.000 DM und wird Alleinaktionär der Gesellschaft. -

1984

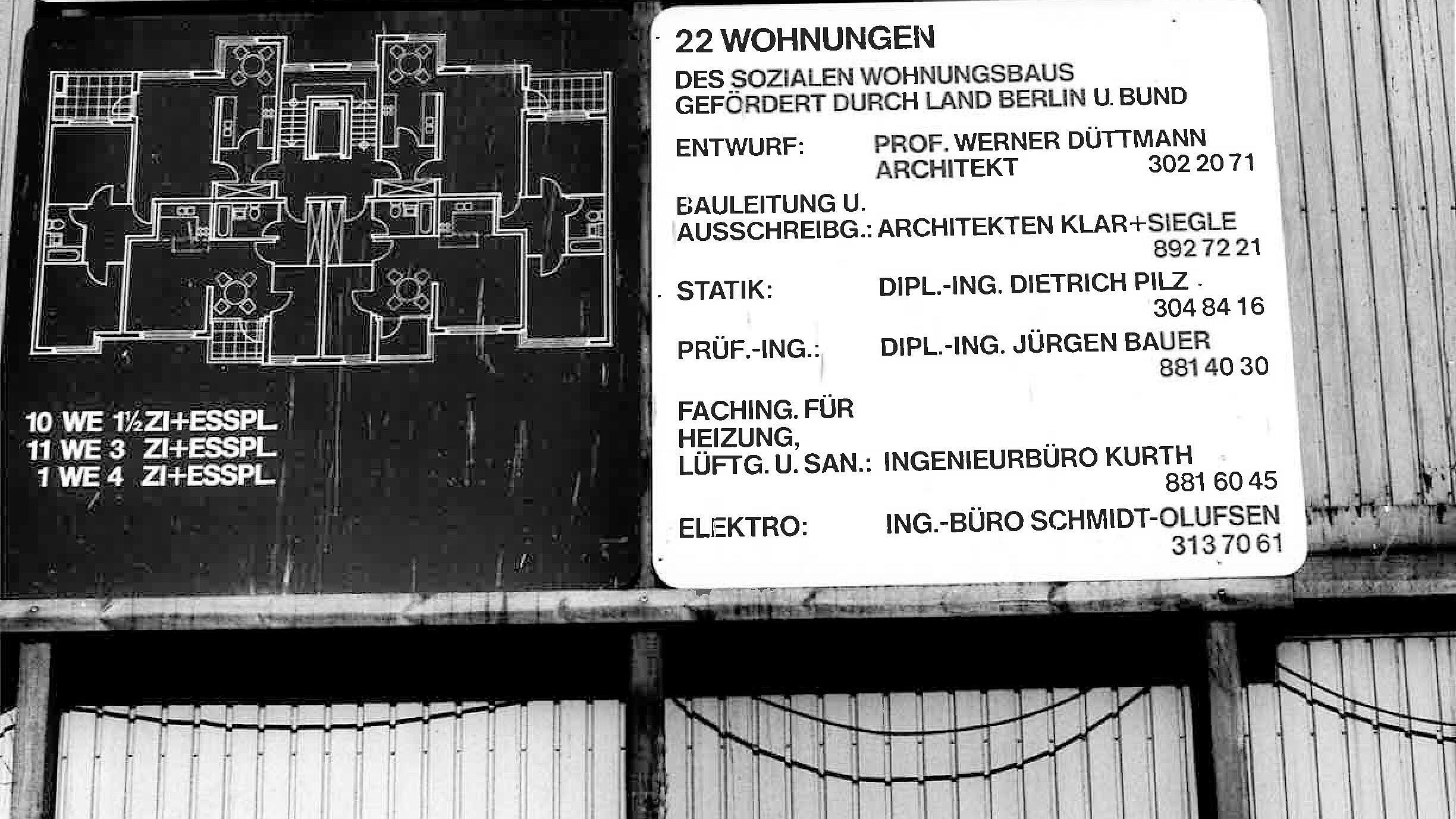

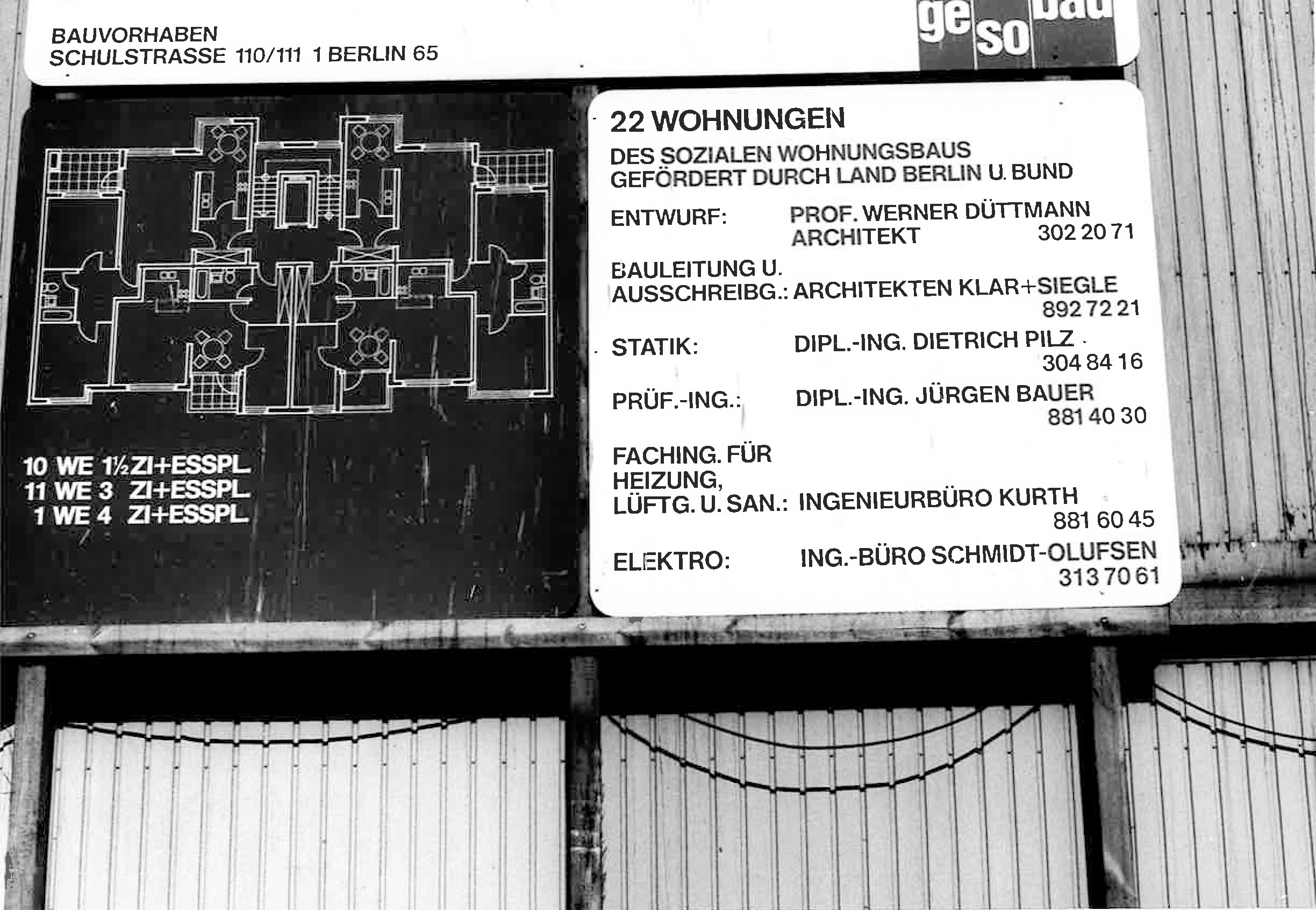

Wahl der ersten Mieterbeiräte und Durchführung der ersten Mieterbefragung mit fast 100 Fragen zum Wohnumfeld. Am 28. Juni erfolgt die Fusion der Borsig-Wohnungen GmbH mit der GeSoBau.Die GeSoBau erweitert ihren Bestand mit weiteren Neubauten: In der Neue Hochstraße 9 in Wedding errichtet sie einen Bau mit 14 Wohneinheiten, in der Liebenwalder Straße entstehen neun, in der Schulstraße 4-9 insgesamt 22 Wohneinheiten.

Bauschild für ein Neubauvorhaben der GeSoBau in der Schulstraße 110 / 111 aus dem Frühjahr 1984. Das Haus gehört auch heute noch der GESOBAU.

-

Die GeSoBau übernimmt als Treuhänderin rund 2.300 landeseigene Wohnungen in neu ausgewiesenen Sanierungsgebieten im Wedding und modernisiert sie. Mit dabei: Das Haus Müllerstraße 152 / Ecke Luxemburger Straße 1, dessen Fassade nach Fertigstellung im Wettbewerb „Farbe im Stadtbild“ ausgezeichnet wurde.

Zur Verbesserung des Weddinger Stadtbildes trägt das modernisierte Gebäude Müllerstraße 152 / Luxemburger Straße 1 bei. Die Gestaltung der Straßenfassade wurde im Wettbewerb "Farbe im Stadtbild" ausgezeichnet.

-

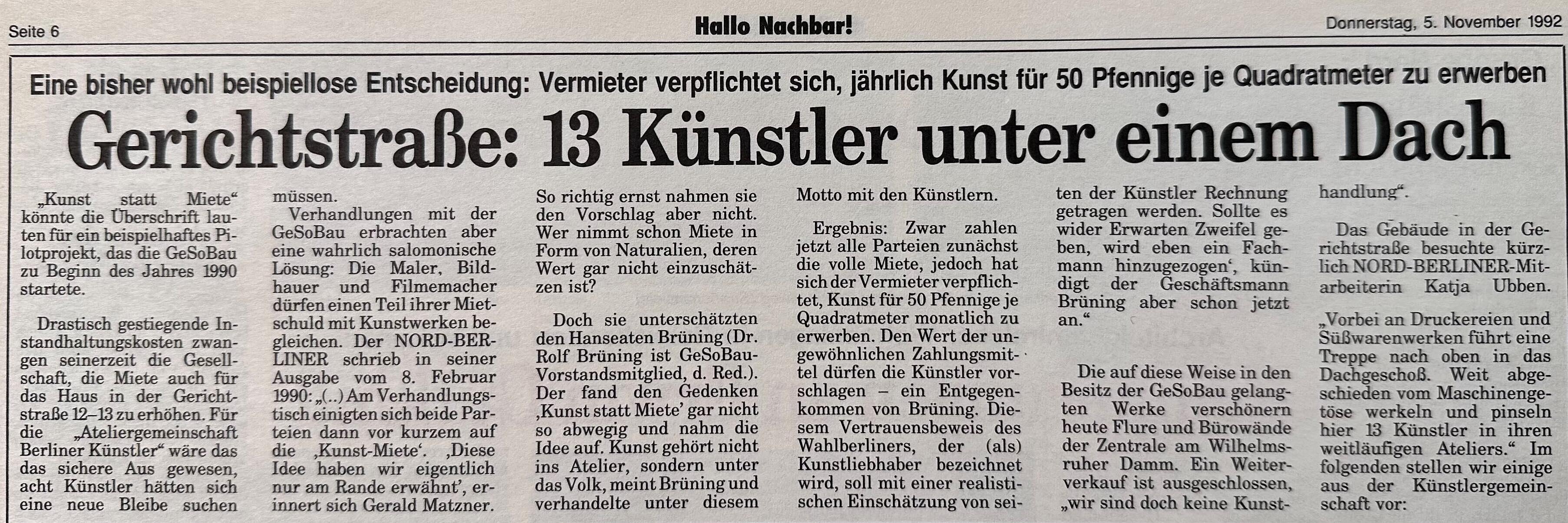

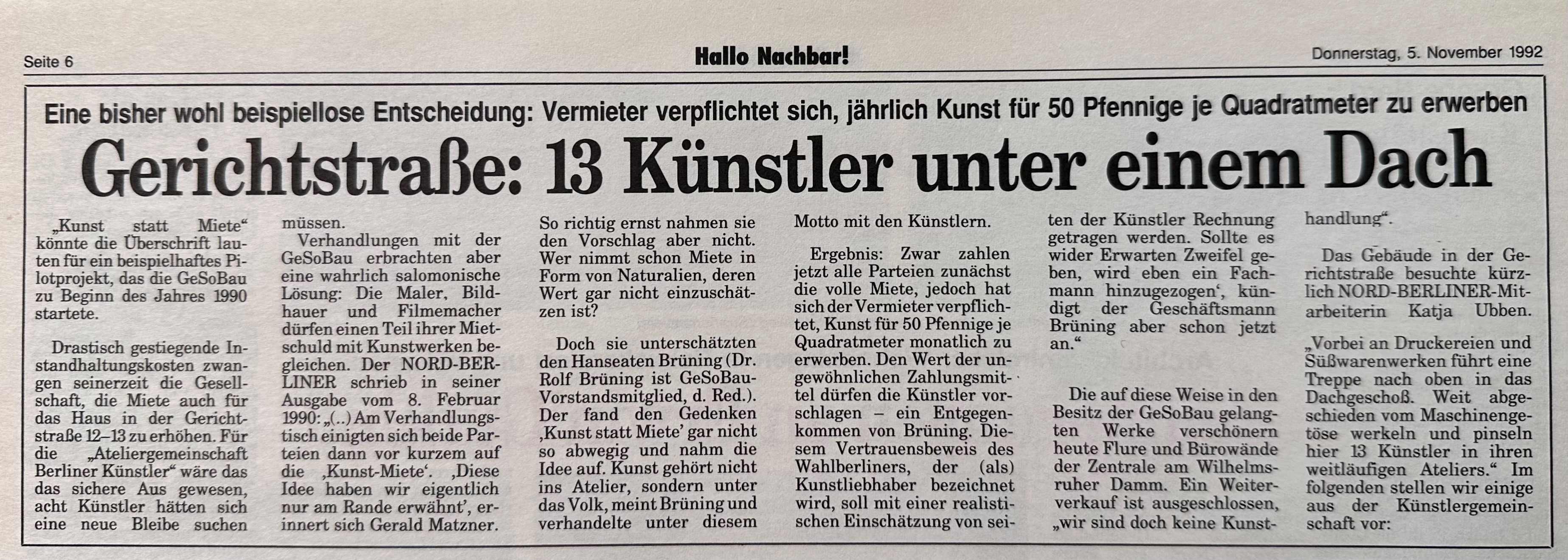

"Kunst statt Miete"

In der Weddinger Gerichtstraße 12-13 ziehen rund 30 Künstler*innen in die Ateliers des Gewerbekomplexes. Nach einer notwendigen Sanierung unterschreiben die Maler*innen, bildenden Künstler*innen und Filmemacher*innen 1990 die fällige Mieterhöhung – unter der Bedingung, dass die GeSoBau einmal jährlich Arbeiten der Künstler*innen erwirbt, zum Preis von 50 Pfennigen pro Quadratmeter. Heute arbeiten in den Gerichtshöfen rund 70 Künstler*innen unterschiedlichster Ausrichtung – das langgezogene Gebäude ist eins der größten Kunstquartiere Deutschlands.Die GESOBAU verpflichtete sich, jährlich Kunst im Wert von 50 Pfennig je Quadratmeter von den Kunstschaffenden in den Gerichtshöfen zu kaufen. Im Gegenzug akzeptierten diese die Mieterhöhung.

-

-

Nach dem Mauerfall

-

90er Jahre: Fusion mit zwei Ostberliner Unternehmen

Als eine der wenigen Berliner Wohnungsbaugesellschaften mit langer Tradition und zukunftsweisendem Anspruch setzt die GeSoBau neue Zeichen: Mit der Fusion mit zwei Unternehmen aus dem Osten der Stadt wächst ihr Bestand erstmals seit Kriegsende auch im Norden Berlins. Die Lage am Wohnungsmarkt spitzt sich mit zunehmendem Leerstand zu. Die GeSoBau geht erste Schritte in Richtung Digitalisierung.1990

Mit Andreas Putzar stellt die GeSoBau als erste städtische Wohnungsbaugesellschaft im Juni einen Umweltbeauftragten ein.

1992

Am 5. November erscheint die Erstausgabe der Mieterzeitung Hallo Nachbar. Das Blatt wandelt sich mit der Zeit von einer Publikation im Zeitungsformat zu einem mehrfach ausgezeichneten Magazin. Viermal im Jahr erscheint es noch immer und informiert die Mieter*innen der GESOBAU zu allem Wissenswerten rund um das Unternehmen und darüber hinaus.

1993-1995

In den 90er Jahren erweitert die GeSoBau behutsam ihren Bestand, durch Ankauf und Neubau: Zum 1. Januar 1993 übernimmt sie 549 landeseigene Wohnungen und 79 sonstige Mieteinheiten in Tempelhof und 1.159 Wohnungen sowie 126 sonstige Mieteinheiten in Wilmersdorf. Zwischen 1990 und 2003 baut das Unternehmen insgesamt 1.971 Wohnungen.

Die GeSoBau–Familie wächst ebenfalls: Am 8. August 1994 erwirbt die GeSoBau die Geschäftsanteile der Wohnungsbaugesellschaft Pankow. Adresse: Stiftsweg 1, 13187 Berlin, Telefonnummer: 4073-0. Zum 18. Dezember 1996 fusioniert das Unternehmen mit der GeSoBau.

Ein Jahr später erwirbt die GeSoBau die Wohnungsbaugesellschaft Weißensee mit 12.516 Wohnungen und 140 Mitarbeiter*innen. Das Unternehmen fusioniert am 9. Dezember 1997 mit der GeSoBau.

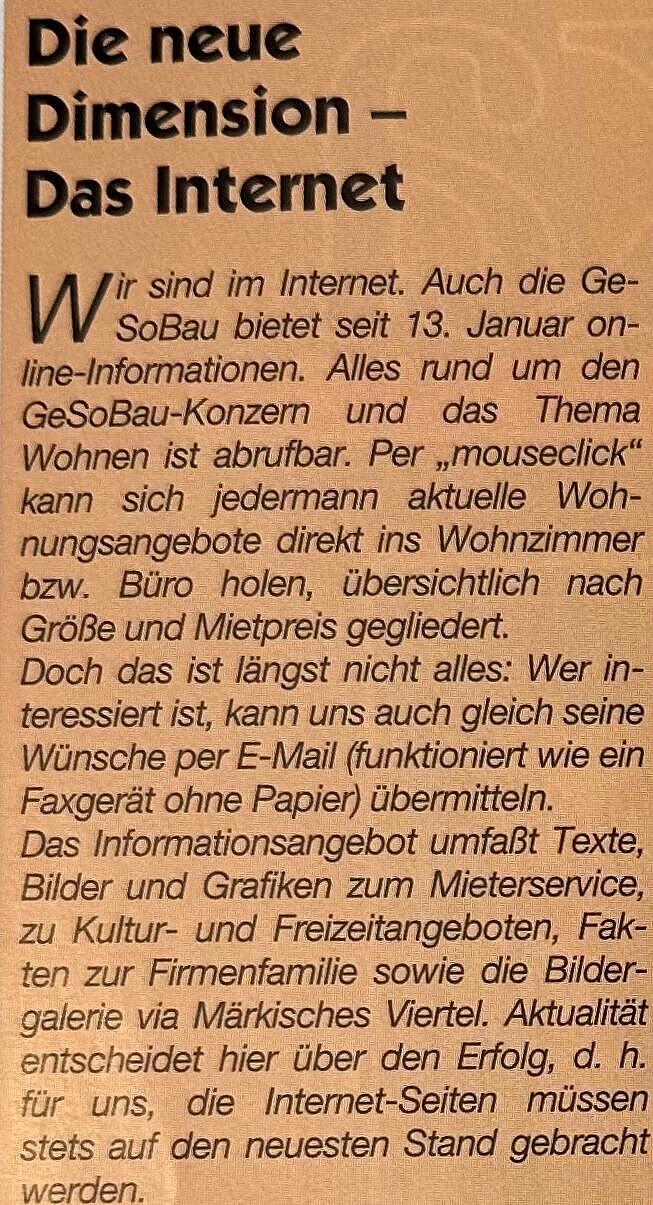

Im Editorial der "Troika, der Zeitschrift für die Mitarbeiter, Pensionäre und Freunde der GeSoBau, der WohnBau Pankow und der WBG Weißensee" bewirbt das Unternehmen in der Ausgabe vom Februar 1997 ihren neuen digitalen Auftritt.

-

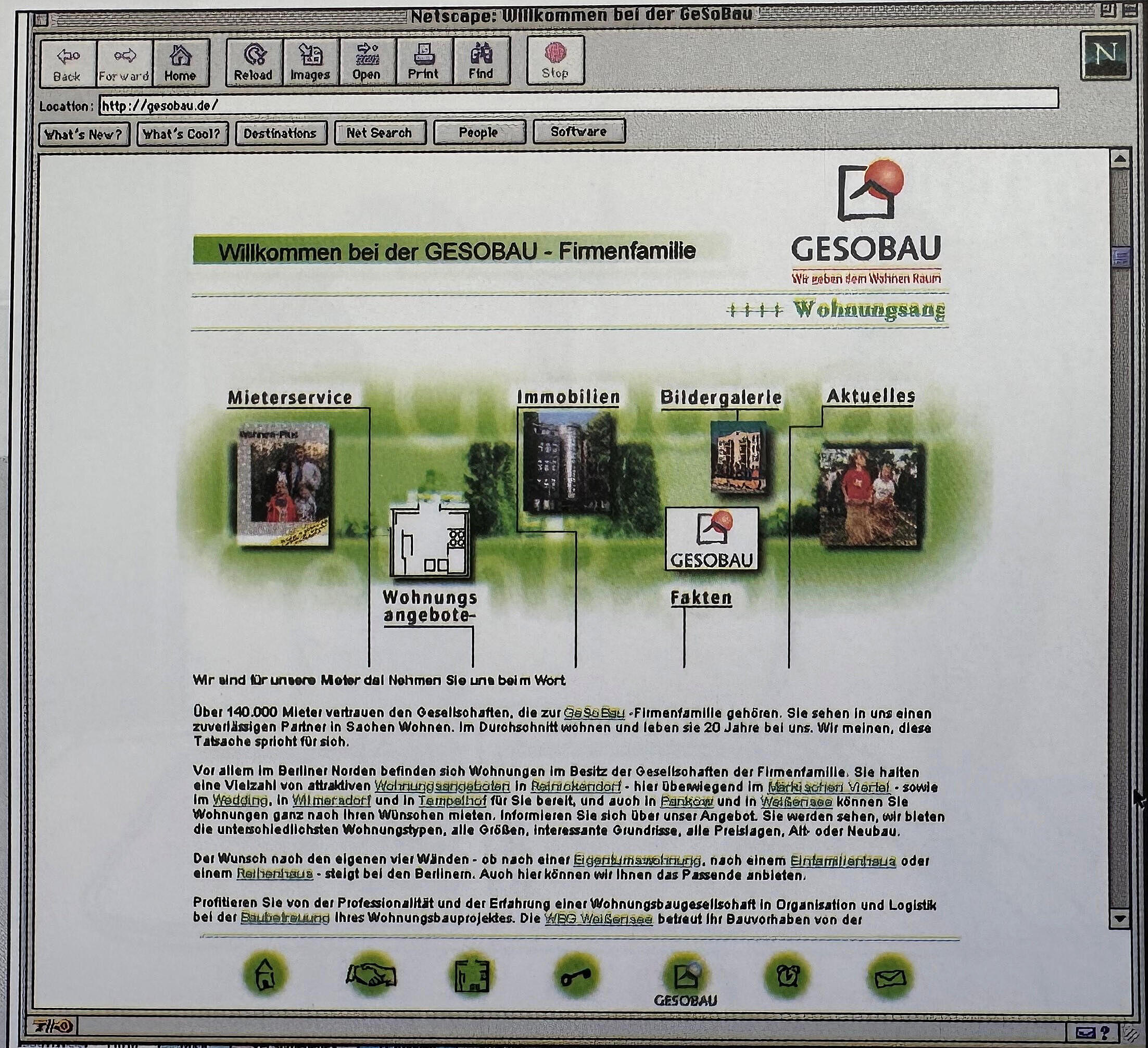

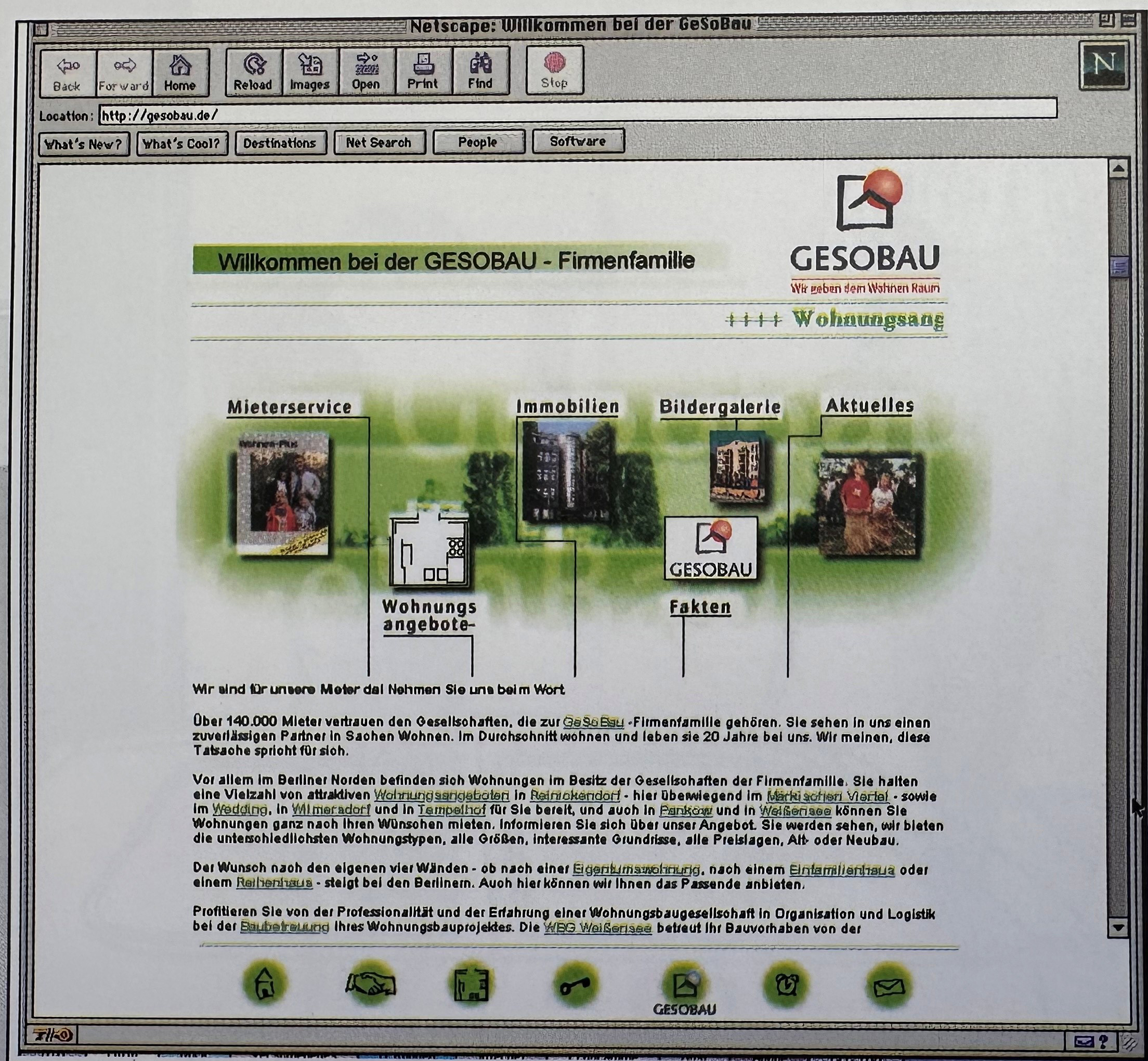

1997

Am 13. Januar geht sie live: Die erste Webseite der GeSoBau - zunächst mit aktuellen Wohnungsangeboten im Märkischen Viertel. Im Ersten Monat rufen 600 Nutzer*innen die Seiten auf.Für Situationen, die finanzielle Einzelfallhilfe bei sozialen Notfällen ihrer Mieter*innenschaft erfordern, wird die GESOBAU-Stiftung ins Leben gerufen. Außerdem fördert sie gemeinwohlorientierte Institutionen für Kinder, Jugendliche, bedürftige Mieter*innen und ältere Menschen in Bezirken mit GESOBAU-Beständen. Der Etat der Stiftung beträgt 160.000 bis 180.000 DM, bereitgestellt aus Spenden.

Für die Sanierung der Schillerhöhe stellt die GeSoBau rund 10 Mio. DM für die Verbesserung der Wohnqualität bereit. Um die Mieterfluktuation und den Leerstand zu minimieren, startet das Unternehmen eine Werbeoffensive in Berlins auflagenstärksten Tageszeitungen, Wohnungsbörsen und unterschiedlichen Angeboten für Neumieter*innen, wie etwa dem “Aktiv-Bonus”

–einer Bezuschussung für Renovierungsarbeiten oder mietfreier Zeit während Renovierung zum Einzug.1998

Die GeSoBau gründet zum 1. Juli ihre Tochtergesellschaft aktiva Wohnungseigentumsverwaltung GmbH. Zunächst kümmert sich die Tochter um die Verwaltung von ca. 2.000 Wohnungen.

1997 geht die erste Webseite der GeSoBau live.

-

-

Jahrtausendwende bis heute

-

Nachhaltigkeit, Wohnungsbau – mit Mieter*innen auf Augenhöhe

Anfang der 2000er Jahre kämpft die GESOBAU wie viele Unternehmen mit Leerstand in ihren Beständen, doch in der schnell wachsenden Hauptstadt werden die Wohnungen bald schon knapp.12. Juli 2000

Die Hauptversammlung beschließt die Aufgabe der Langfassung des Namens Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau gemeinnützige Aktiengesellschaft, die mit dem Eintrag ins Handelsregister am 9. Oktober in Kraft tritt. Seitdem firmiert das Unternehmen unter GESOBAU AG. Auch die WohnBau Pankow und die Wohnungsbaugesellschaft Weißensee erhalten den Zusatz „Niederlassung der GESOBAU AG“.

Im neuen Jahrtausend gibt sich die GESOBAU nicht nur einen neuen Namen, sondern auch ein neues Logo: Ein Haus mit wärmender Sonne, gepaart mit dem Slogan "Wir geben dem Wohnen Raum".

-

2000

Im Schlosspark Schönhausen findet das erste Kunstfest Pankow statt.Die GESOBAU führt Microsoft Outlook ein – und ist erstmals per E-Mail erreichbar.

Seit mehr als 20 Jahren eine feste Größe in der Berliner Event-Landschaft: Das zweitägige Kunstfest feiern über 20.000 Besucher*innen.

-

2002

Die GESOBAU startet die Wohnungssuche im Internet – mit Benachrichtigung per SMS, Mail oder Anruf. Ende des ersten Jahres verzeichnet die Gesellschaft monatlich rund 15.000 Zugriffe auf die auf ihrer Webseite veröffentlichten Wohnungsangebote.2006

Der derzeitige Vorstandsvorsitzende Jörg Franzen wird in den Vorstand berufen.

-

2008

Die GESOBAU beginnt im September mit der umfangreichen Sanierung und dem Umbau des Märkischen Viertels zu Europas größter Niedrigenergiesiedlung. In sieben Jahren werden für 560 Millionen Euro insgesamt 13.500 Wohnungen annähernd warmmietenneutral saniert und der CO2-Ausstoß damit um fast 90 Prozent verringert. Die für die Information der Mieter*innen gedachte Info-Box auf dem Stadtplatz wird nach der Sanierung als VIERTEL BOX für Veranstaltungen genutzt.Christian Wilkens wird Vorstandsmitglied der GESOBAU AG.

Aus dem zentralen Informationspunkt für die Modernisierung im Märkischen Viertel wurde nach Abschluss der Sanierung die VIERTEL BOX - heute ein fester Begegnungs- und Veranstaltungsort.

-

2011

Als erste städtische Wohnungsbaugesellschaft implementiert die GESOBAU nachhaltiges Handeln 2010 in ihre Unternehmensstrategie und veröffentlicht ein Jahr später ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht.Im Frühjahr startet die GESOBAU ihren Online-Mieterservice, die erste Version der GESOBAU Berlin App und die erste Mieter-App einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft.

-

2016

Im April unterzeichnet die GESOBAU die ”Roadmap für 400.000 bezahlbare Wohnungen im Landeseigentum", eine Vereinbarung zwischen dem Land Berlin und den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, den Bestand landeseigener Wohnungen bis 2026 um ca. 80.000 zu erweitern.Im Sommer führt die GESOBAU die ersten Mieterratswahlen in ihren Quartieren durch. Das ehrenamtliche Gremium, bestehend aus sieben Mieter*innen, wird an der allgemeinen Quartiers- und Bestandsentwicklung beteiligt.

Den seit Anfang des Jahres geltenden Mindestanteil von 30 Prozent Frauen für neu zu besetzende Aufsichtsratsposten erfüllt die GESOBAU mit einem Anteil von 55 Prozent im Aufsichtsrat und 50 Prozent bei ihren Führungspositionen über.

2017

Das Unternehmen unterzeichnet die Kooperationsvereinbarung “Leistbare Mieten, Wohnungsneubau und soziale Wohnraumversorgung” mit dem Land Berlin. Insgesamt befinden sich 5.397 Neubauwohnungen in unterschiedlichen Planungs- und Umsetzungsstadien, die den Druck auf dem Wohnungsmarkt entlasten sollen.

Im März gewinnt die GESOBAU erstmals die Auszeichnung “Deutschlands bester Arbeitgeber” im Wettbewerb von Great Place to Work®, zuvor gewann das Unternehmen bereits den 1. Platz in der Kategorie “Bester Arbeitgeber in Berlin-Brandenburg”. In der anonymen Befragung würdigen die Mitarbeiter*innen seitdem bereits zum siebten Mal die Arbeitsplatzqualität und Arbeitgeberattraktivität der GESOBAU.

2018

Die GESOBAU stellt ihre erste Unterkunft für Geflüchtete in modularer Bauweise fertig. Auf die Unterkunft in Reinickendorf folgen drei weitere Gebäude, ein viertes ist geplant.

GESOBAU AG

Die GESOBAU startet ihre Initiative „Zeitspende für Geflüchtete“, in deren Rahmen zehn Auszubildende die Mitarbeitenden einer Reinickendorfer Gemeinschaftsunterkunft unterstützen.

-

2019

Im November bezieht die GESOBAU ihren heutigen Hauptsitz in Pankow und schließt die langjährige Zentrale im Märkischen Viertel. Das altgediente Bürogebäude wird entkernt, saniert und zu einem Wohnhaus für ältere Menschen umgebaut. Mit dem Umzug in den Stiftsweg arbeiten erstmals in der Unternehmensgeschichte fast alle Mitarbeiter*innen der Gesellschaft unter einem Dach.GESOBAU AG / Oliver Meibert

Hell, modern und digital: Die GESOBAU zieht in ein umgebautes, ehemaliges Dienstgebäude. Zeitaufwändiges Pendeln zwischen unterschiedlichen Dienstgebäuden ist damit Geschichte.

-

2020

Die Covid19-Pandemie verändert nicht nur das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben weltweit–sondern sorgt ebenfalls für grundlegende Veränderungen bei der GESOBAU. Die Mitarbeiter*innen können ab Ende März mobil arbeiten, direkter Kundenkontakt findet zum Schutze aller nicht mehr statt. Gemeinsam mit den anderen städtischen Wohnungsbaugesellschaften bringt sie das BerlinFairsprechen auf den Weg und ermöglicht damit u.a. Ratenzahlungen bei finanziellen Engpässen der Mieter*innen.Im Mai wird im Rahmen der Wachstumsstrategie der GESOBAU in Hellersdorf auf dem Gebiet des historischen Stadtguts der Grundstein für ein neues Quartier mit rund 1.500 Wohnungen gelegt. Im Dezember finden in vier Höfen im Märkischen Viertel Hofkonzerte für die Mieter*innen statt, die der Live-Musik von ihren Balkonen und Fenstern aus folgen können.

Zwischen 2020 und 2023 investiert die GESOBAU rund 30 Millionen Euro in die Sanierung und Neugestaltung der Außenanlagen, Spielplätzen, Grünflächen und Wege im Märkischen Viertel.

Der Schutz von Mitarbeiter*innen und Mieter*innen steht während der Covid-Pandemie an erster Stelle.

-

2021

Die GESOBAU startet unterschiedliche Pilotprojekte zur weiteren Digitalisierung ihrer Prozesse - u.a. führt sie die digitale Unterzeichnung von Mietverträgen ein.Mit NAH, einer Portraitreihe des Berliner Fotografen Sven Marquardt, zeigt die GESOBAU ihre Mieter*innen – international, vielseitig und so bunt wie die Stadt, in der sie zuhause sind.

Im Mai startet sie mit GESOBAUPlus ihre telefonische Sprechstunde speziell für Senior*innen ab 65 Jahren, die bei allen Fragen rund um das Thema "Wohnen im Alter" berät.

2022

Einer zunehmend mobilen Arbeitswelt begegnet auch die GESOBAU mit unterschiedlichen Maßnahmen: In ihren Neubauten kommen unterschiedliche Urban-Living-Projekte, u.a. mit flexiblen Grundrissen und hinzumietbaren Büroräumen, auf den Markt. Im Sommer eröffnet das Unternehmen mit GESOWORX seinen ersten Coworking Space.

GESOBAU AG

Die Portraitreihe "Nah" zeigt die Mieter*innen der GESOBAU.

-

2024

Zehn Jahre nach Beginn ihres Neubauprogramms hat die GESOBAU ihren Bestand auf 48.500 eigene Wohnungen erhöht. Bis 2026 wollen wir unseren Bestand durch Neubau und Zukauf auf 52.000 Wohnungen erweitern.

Die GESOBAU feiert den 60. Geburtstag des Märkischen Viertels mit einem umfangreichen Jubiläumsprogramm. Auf dem Symposium Zukunft Großwohnsiedlung zeigt eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe ihre Vision für das Wohnen der Zukunft – innerhalb, aber auch außerhalb des Märkischen Viertels.2025

Im Jubiläumsjahr setzen wir uns weiter konsequent für eine lebenswerte und bezahlbare Stadt für alle Berliner*innen ein: In Pankow haben wir in der Beate-Hahn-Straße / Marianne-Foerster-Straße ein autoarmes Quartier mit 424 Wohnungen für Familien und Senior*innen fertiggestellt. In Alt-Wittenau werden im nächsten Jahr 242 Auszubildende und Studierende ein bezahlbares Zuhause beziehen können. In Weißensee entstehen am Hamburger Platz durch Aufstockung und Neubau insgesamt 185 neue Wohnungen und in Pankow eröffnet in der Wollankstraße im Sommer der dritte Coworking-Space der GESOBAU.

Neben dem Neubau bleibt die Instandhaltung und Modernisierung unserer Bestände ein zentraler Punkt unserer Unternehmensstrategie. Im Hinblick auf die Folgen des Klimawandels und vor dem Hintergrund gestiegener Energiekosten setzen wir mit unserer Klimastrategie u.a. auf innovative Sanierungs- und Modernisierungskonzepte zur Energieeinsparung und CO₂-Reduktion. Über alle unsere Aktivitäten informieren wir in unserem Pressebereich und in unserem aktuellen Geschäftsbericht.

Im Jubiläumsjahr feiert die GESOBAU am 14. und 15. Juni das Kunstfest Pankow zum 24. Mal. Highlight des zweitägigen Events sind u.a. die Auftritte der Gewinner*innen des von der GESOBAU aus der Taufe gehobenen Jazz and Soul Award für Nachwuchsmusiker*innen aus Berlin.

ImmProjekt Entwicklungs GmbH & Co. Roedernallee KG

1-Zimmer-Wohnungen, WGs, Gemeinschaftsflächen: Der Neubau ist auf die Bedürfnisse von Studierenden und Auszubildenden ausgerichtet.

-

Wohnen und Arbeiten bei der GESOBAU – früher und heute

Die Liebenwalder / Ecke Groninger Straße vor seiner Sanierung 1984 und im Jahre 1987.

Die alten Wohngebäude an der Wolfshagener Straße in Pankow wurden saniert, mit einer Aufstockung versehen und mit zusätzlichen Gebäuden ergänzt.

Der Döbrabergweg in Pankow kurz nach seiner Fertigstellung im Jahr 1932 und nach seiner Modernisierung im Jahr 2011.

Aus der ehemaligen GESOBAU-Zentrale am Wilhelmsruher Damm 142 ist inzwischen ein Wohnhaus für Senior*innen geworden. Die GESOBAU ist mit einem Büro im Eingangsbereich jedoch weiterhin im Märkischen Viertel präsent.

Das alte Bürogebäude am Stiftsweg 1 vor dem teilweisen Abriss im Januar 2017 und die moderne Zentrale heute.

Aus dem Archiv

-

Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger vom 22. Juni 1900 (Kopie). In dem Blatt wurde die Gründung der Aktiengesellschaft für Eisenbahnen und Tiefbauten bekannt gegeben.

-

Der zunächst auf fünf Jahre befristete Mietsvertrag für den Neubau in der Sonderburger Straße 17, 2. Stock rechts, des Ehepaars Else und Helmut Grünberg, gültig ab 1. Oktober 1930.

-

Auszug aus dem Handbuch der Deutschen Aktiengesellschaften, 1943. Der Sitz der Gesellschaft befand sich zu jener Zeit in der Herbertstraße 4 in Schöneberg.

-

Namens-Aktie der Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau gemeinnützige Aktiengesellschaft für die DeGeWo im Wert von 500 DM aus Dezember 1951. 1980 wird das Land Berlin Alleinaktionär der GESOBAU.

-

Auszug aus dem Geschäftsbericht des Unternehmens vom 31.12.1961

-

Im 1. Bauabschnitt im Märkischen Viertel entstehen im bis dato landwirtschaftlich genutzten Gelände zwischen Nordgraben und Dannenwalder Weg 579 Wohnungen in Großtafelbauweise.

-

Das Märkische Viertel im Jahr 1971.

-

Das Märkische Viertel im Jahr 1971.

-

Thurbrucher Steig, Aufnahme von 1974.

-

Frauenfelder Weg / Brienzer Straße in Reinickendorf im Jahr 1982.

-

Die Syrische Straße in der Weddinger Schillerhöhe im Jahr 1984.

-

Wohnhaus in der Schwyzer Straße im Wedding, Aufnahme von 1984.

-

Bauschild für ein Neubauvorhaben der GeSoBau in der Schulstraße 110 / 111 aus dem Frühjahr 1984. Das Haus gehört auch heute noch der GESOBAU.

-

Zur Verbesserung des Weddinger Stadtbildes trägt das modernisierte Gebäude Müllerstraße 152 / Luxemburger Straße 1 bei. Die Gestaltung der Straßenfassade wurde im Wettbewerb "Farbe im Stadtbild" ausgezeichnet.

-

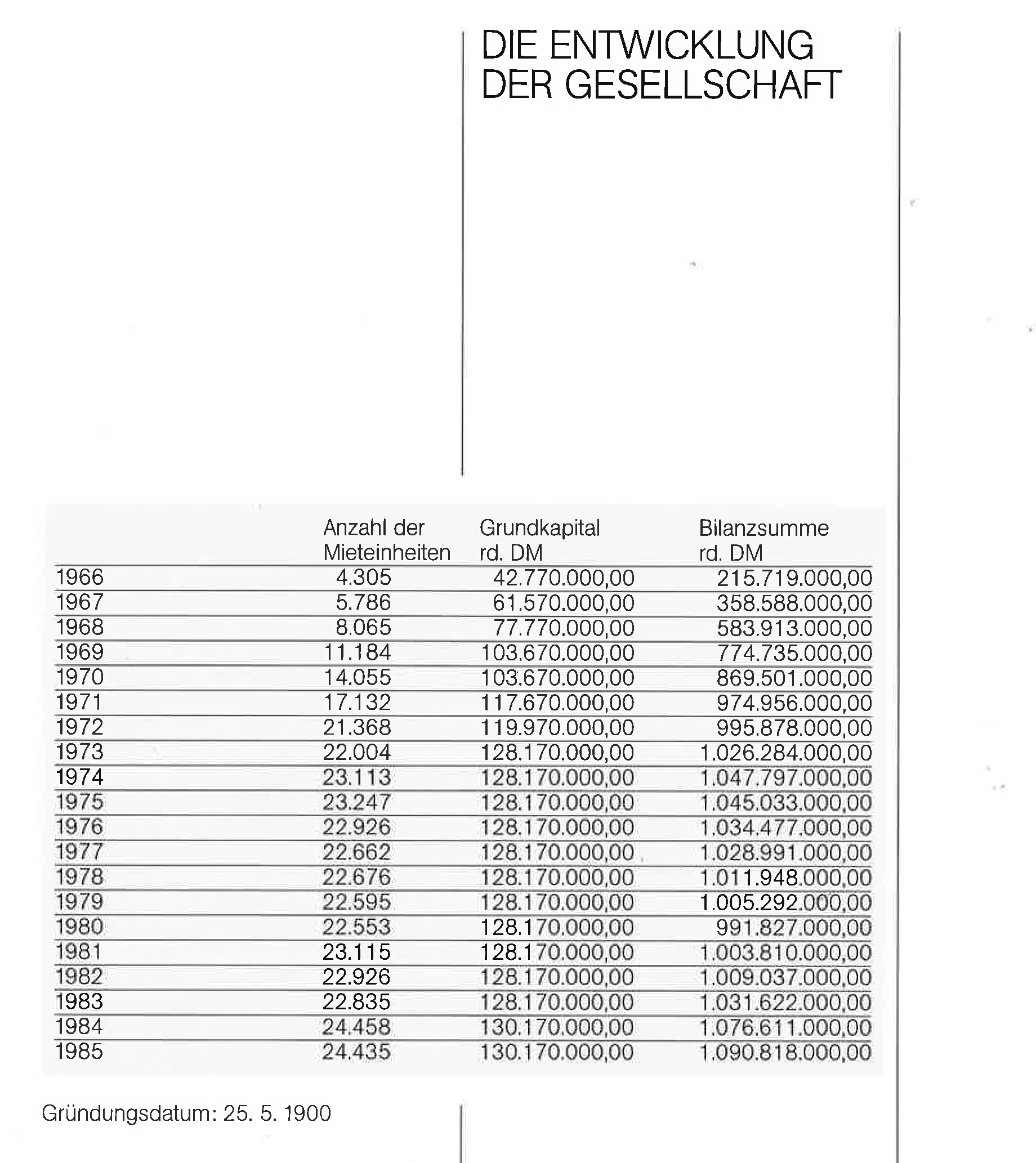

Die Entwicklung der Gesellschaft 1966 - 1985, Auszug aus dem Geschäftsbericht der GESOBAU aus dem Jahr 1985.

-

Titelseite der Erstausgabe von Hallo Nachbar vom 5. November 1992.

-

Die GESOBAU verpflichtete sich, jährlich Kunst im Wert von 50 Pfennig je Quadratmeter von den Kunstschaffenden in den Gerichtshöfen zu kaufen. Im Gegenzug akzeptierten diese die Mieterhöhung.

-

An der Quelle: Der rote Klinkerbau der Badstraße 40, Aufnahme von 1998.

-

Architektonisches Juwel: Das Haus in der Badstraße 35 und 36 in Gesundbrunnen. Aufnahme von 1998.

-

Scan der ersten Webseite der GESOBAU aus dem Jahr 1997. Der Webauftritt der GESOBAU über die letzten 28 Jahre ist eigentlich eine kleine Chronik für sich wert:

-

1998 sind die Mitarbeiter*innen der GESOBAU neben den Standorten in Reinickendorf, Tempelhof, Wedding und Wilmersdorf auch auf die Sitze der Wohnbau Pankow (in Pankow) und der Wohnungsbaugesellschaft Weißensee (in Weißensee) verteilt. Aus "Wir geben dem Wohnen Raum" werden "Die Wohnfühl-Experten".

Internet Archive

-

2012 hieß es "Heute schon wie morgen wohnen" bei der GESOBAU, mit einem eigens produzierten Lied (die Melodie ist langjährigen Kolleg*innen noch immer bekannt). Der Mieter*innen-Service rückt immer stärker in den Vordergrund. Die 2011 gestartete Mieter-App wird für Android-Geräte nutzbar.

Internet Archive

-

2019 ist der Internet-Auftritt der GESOBAU bereits responsiv und passt sich der Bildschirmgröße an. Das GESOBAU-Orange tritt dezent in den Hintergrund wird 2021 von den neuen Unternehmensfarben abgelöst.

Internet Archive

-

Mit der konsequenten Digitalisierung sind diese Aktenberge von 2005 mittlerweile aus den Büros der GESOBAU ins Archiv gewandert.